「夢みる小学校」とは、和歌山の「きのくに子どもの村学園」から始まり、福井県の「かつやま子どもの村 小中学校」「南アルプス子どもの村 小中学校」「北九州子どもの村 小中学校」「ながさき子どもの村 小中学校」へと広がった5つの学校のことだ。最初は小学校だけだったのが、後から中学校もできて、「きのくに」には国際高等専修学校という高校もある。

わがバイオリン・ビオラ教室の近くには京田辺シュタイナー学校があり、そこの子供たちがバイオリンを習いにきている。授業内容は一般の学校と違い、暗記したことを書かされるテストはない。通信簿もない。大人向けの体験授業もあって、私もメインレッスン(教科)、オイリュトミー、にじみ絵などを受けた。

人間本来の営みに根差した活動、農業やクラフト系の作業に手足を使い、色彩や音を五感であじわうカリキュラムは素晴らしい。でも、大人が決めたカリキュラムをこなす、という点では通常の教育と同じだ。

「夢みる小学校」という映画があると知ったのは、徒歩10分の 京都府井手町のオーガニック食品店 に、和束町での上映チラシが置いてあったからだ。そのときは友人が ”子供たちに全て決めさせるのは自由すぎないか(いい学校と思えない)” と言うので見にいかなかった。友人が「きのくに」を辞めた先生を知っていて、その人によい印象を抱いてなかったことも、彼女が(いい学校と思えない)理由のひとつだった。 ”子供は未熟な存在だから、ある程度は大人が決める必要がある” ”全て自由にやらせてしまうと、誤った方向へ行くこともある” という友人の意見をもっともだと思った。

しかし私と友人は、「きのくに」を辞めた先生の言う「全て」とはどのような範囲を指すのか、確かな情報にもとづいて考えていなかった。後からそのことに気づいた。黒柳徹子の本でトモエ学園のことを知ったり、「南アルプス子どもの村小学校・中学校」の保護者さんに出会ったりして、映画を観てみようと思いなおした。

上映会場へ向かう電車のなかで高橋源一郎の本を読んでいたら、「南アルプス子どもの村小学校・中学校」のことが書いてあった。

それはとても不思議な学校だ。

だって校庭の中に、へんてこな建物があって、

「あれはなんですか?」と尋ねたら

ー中略ー

「朝、学校に来たら、もうできてたんですよ」

京田辺シュタイナー学校の校庭にも、子供たちが作った小さな家々がある。織物が何年生、木工が何年生、金属加工が何年生、という具合にカリキュラムがあって、何学年かはわからないけど小さな建物を建てる年があるらしい。大阪市から京田辺市に引っ越してきてそれらを見たときは、学校というところにいい思い出のない私は、この学校に通う子供らがうらやましかった。

映画で取り上げられているのは、主に「南アルプス」と、「きのくに」のようだった。学校の運営方針やカリキュラムの大枠は大人が決めているが、学習を進めていくに当たってはかなりの裁量を子供たちに任せていた。映画で得た知識で、HPに掲載されている時間割をひもといてみる。

「南アルプス小学校」では6割がプロジェクト、2割が基礎学習。基礎学習とは一般校の授業に近いもの、漢字の書き取りや四則演算だと思う。ほかに自由選択と書かれたコマがあり、高学年になると英語・国際といった時間が増えてくる。「きのくに小学校」では半分がプロジェクト、1/4が基礎学習、1/4が自由選択。

プロジェクトについては、映画で詳しく取り上げていた。小学1年生から6年生までの全児童が、それぞれ希望するプロジェクトに参加する。プロジェクト以外の学習は学年別クラスで行うのだろうが、活動時間の多さからするとプロジェクトがメインのクラス分けと言えそうだ。京田辺市「そよかぜ幼稚園」のクラス分けも縦割りだ。あれはとてもいい制度だと思う。

HP掲載:きのくに(2025年?)

じっけん工房(実験)

劇団きのくに(表現)

工務店(木工、園芸)

おもしろ料理店(食の研究)

ファーム(農業)

HP掲載:南アルプス(2024年)

クラフトセンター(建築、木工)

おいしいものをつくる会(料理、農業)

劇団みなみ座

わくわくファーム(羊養育、糸、布)

ひらめ木工房(おもちゃづくり、木工、園芸)

映画:南アルプス?(2021年)

むかしのくらし

劇団みなみ座

クラフト系

〇〇〇料理店

※少し記憶はあいまい。

することは京田辺シュタイナー学校とあまり変わらない。しかし「どのプロジェクトに入るか」「そこで何をするか」は生徒たちで決める。「何をするか」について、映画を観たところでは非常に深い。単に田植えする、羊毛で糸つむぎする、紙すきをする、ではない。毎年好きなプロジェクトばかり選んでいると、嫌いなこと苦手なことをしないまま育ってしまうのでは、と思ったのは杞憂だった。

料理してる?とカメラが向かった先は、むかしのくらしプロジェクトだった。昔の道具を使って餅を作る実験をしていたのだ。またまた料理してる?と違う場所へカメラが向かうと、そこで作っていた焼き菓子はお芝居の小道具だった。どちらも料理店ではなかった。料理が苦手だからと料理店以外のプロジェクトを選んでも、料理から逃げ切る?ことはできない。

料理店プロジェクトでは海水から塩を作ったり、ハチミツ採取の養蜂もしていた。木工が不得手だからとクラフト系をさけても、蜜蜂の巣箱を作るはめになる。

資料をさがし由来をしらべ、製法をしらべ、最善の手法を見つけるため実験をする。やり方についての意見が違えば話し合いをする。どのプロジェクトでも、理科と算数と社会と国語をやっているようなものだった。

プロジェクトの時間、大人(先生)は何をしているかといえば、その役割は「待つ」ことだそうだ。そして勉強ができることより、自己肯定感をはぐくむことの方が大事と言う。

中学校の修学旅行を決めるのも子供たち。原発の見学へ行った様子が紹介されていた。原発に対する子供らのコメントは核心をついている。野党の追及にたいする与党の答弁とは大違いだ。

HPを見ると、サンゴ礁・第二次世界大戦・米軍基地をテーマに沖縄へ行ったり、自然エネルギー・アイヌ民族・北方領土などをテーマに北海道へ行ったりしている。各種申込やキャンセルも子供らが自分で電話している様子が映っていて、後ろに大人(先生)が控えていた。

京田辺シュタイナー学校にも、プロジェクト同様の授業がある。最終学年(高校3年生)の卒業演劇だ。11年生から取り組みはスタートする。配役、演出、衣装、装置や仕掛け、作曲と演奏もすべて生徒たちでやる。

戯曲決めは満場一致になるまで話し合う。小説から台本を起こすこともある。先生はじっと耐えて見守る。最終学年に親しい保護者さんがいると進捗状況が耳に入ってくるが、本が決まったのが半年前ということもあった。

また京田辺シュタイナーの子供らは、教本にお絵描きや色塗りをする。小学校高学年でも。教本だけでなく、渡したプリントもカラフルに変身する。これはシュタイナー学校以外の子供たちには見られない。

日々の時間にもゆとりがあるように思える。シュタイナー教育では、野球やバイオリンなど不自然に体をつかう習い事は、9歳を越えてからと言われる。そのためバイオリンを習いにくるのは4年生くらいからだ。バイオリンが初の習い事、という子や、習い事はバイオリンだけ、という子も少なくない。

一般校の子の多くは幼少時からきゅうきゅう詰めだ。低学年で習い事が3つは珍しくなく、最高は6つだ。そうした子供たちが中学年になり、高学年になり、中学生になるのを見ていると、彼らの心に与える影響について考えてしまう。

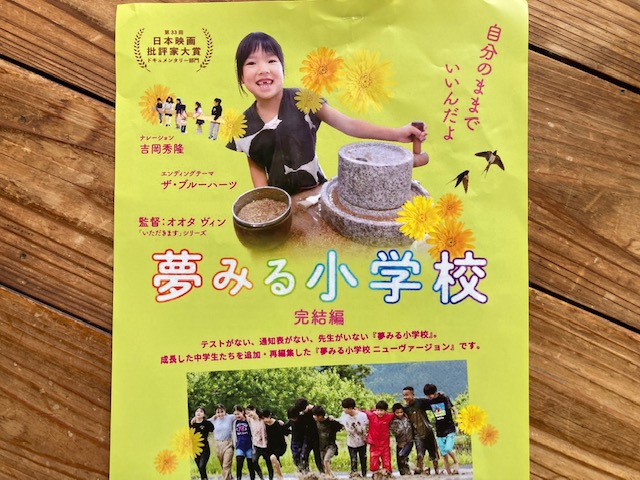

「夢みる小学校」は2021年に撮影された。そのあと中学校へ進んだ子らがどうなったかを2024年に撮影して付け加えたのが、今回観た「夢みる小学校 完結編」だ。

夢みる中学校から公立高校へ進んだ子も、登場している。彼らの成績は、高橋源一郎の本によると「おおまかにいうと平均して、200人中で20数番目くらい」だそうだ。にわかには信じがたかった。京田辺シュタイナー学校の子が一流大学へ進みたかったら、学校での勉強だけでは厳しく、塾へ通うなどする必要があると聞いていたからだ。

しかしインタビューを受けていた当人たちのコメントは、さらに驚くべきものだった。公立高校のテストは「決められた範囲から出題され、覚えたことを書くだけだから、簡単」と言うのだ。

うちにバイオリンを習いにきている公立校の子供たちは、小学校高学年になると塾に通いだす。大人の決めたことに従いなさい、と押さえ込まれてるんだなあ、と感じる子もいる。

中高校生になるとテスト前はレッスンに来なくなる。家での練習もしない。一学期が始まってほどなくすると中間テスト、終わってほっとするのも束の間で期末テスト、夏休みをはさんで二学期が始まるとすぐ中間テスト、と一年中テストと宿題に追われている。

「夢みる学校」では先生のことも、さん付けやあだ名で呼ぶ。わが師 馬渕清香先生もファンクラブの飲み会で酔っぱらうと(冗談で)「先生と呼ぶのは禁止、姫と呼びなさい!」と言っていた。(子供のころのあだ名が”姫”だったようだ)

それはさておき、私が「先生と呼ぶのは禁止」令を出したらどうなるだろう? 私のことを「やっと見つけた!この人だ」と思ってついてきている生徒は困りそうだ。

「夢みる学校」の子供たちは、職員室に入るときノックやおじぎをしない。米国の学校などもそうだろう。だからそれは正誤ではなく、文化の違いだ。けれど日本の公立校に転校するとき、日本で社会人になったとき、困らないだろうか。

授業(?)が始まるときも礼や挨拶はないのだろうか。決められた時間に三々五々集まってきて、なんとなく始まるのだろうか。国際的なスポーツでも、開始前は全員が勢ぞろいして一列にならび、礼をする。

私は4歳からレッスンの始まりと終わりに「お願いします」「ありがとうございます」の礼をしていた。そのため生徒にもそう教えることが多いが、教えないこともある。教えないのは経験者さんや帰国子女など。大人の初心者さんは、相手の様子を観察して、教えたり教えなかったり。

私のように育った経験者さんは、レッスンの始めと終わりに楽器を右脇にはさんでペコリとするのが自動化されている。されると すがすがしい。面白いのは、私が無意識に礼をするものだから、教えていない生徒もだんだんと礼をするようになる。

「夢みる学校」は素晴らしいことだらけのように紹介されているが、なじめなかった子もゼロではないだろうし、一般校へ転校・進学したときカルチャーショックに辛い思いをした子もいるだろう。バイオリン教室の生徒にも、米国からの帰国子女で、日本の学校で浮いて苦しんだ子がいた。礼儀作法は文化圏によって違う。しかしその圏の作法ができると、そこで生きていくときの潤滑油になる。

「夢みる学校」は授業内容がこんなに自由なのに、学校教育法で正規の教育機関(公立校・私立校)と認められている。京田辺シュタイナー学校が認められていないのは、カリキュラムが自由すぎるからではなかった。京田辺シュタイナー学校はNPO法人なので、校区の公立小学校・中学校に在籍だけをお願いしないとならない。また大学受験にあたっては大学検定試験を受けなければならない。しかし国内のシュタイナー学校のなかには、学校法人(私立校)のところもあるようだ。

学校教育法で、宿題・テスト・通信簿は義務づけられていない。驚きだ。そのことに気づき、学校を少しでも子供たちにとって幸せな場所にしたいと考えた「夢みる校長先生」たちの映画がある。登場する9校は公立校なのだそうだ。

NPO法人の京田辺シュタイナー学校も、私立(学校法人)のシュタイナー学校や「夢みる学校」も、公立校と違い学費がかかる。しかしその額は、一般的な私立校やインターナショナルスクールのおよそ半額だ。良心的といえる。先生の給料は安い。その安すぎる学費(お金)のかわりに、保護者さんたちは労力を出す。学校運営にまつわるあれやこれやの仕事を分担している。華やいで見えるかもしれないが、地道な努力によって両校は維持されている。