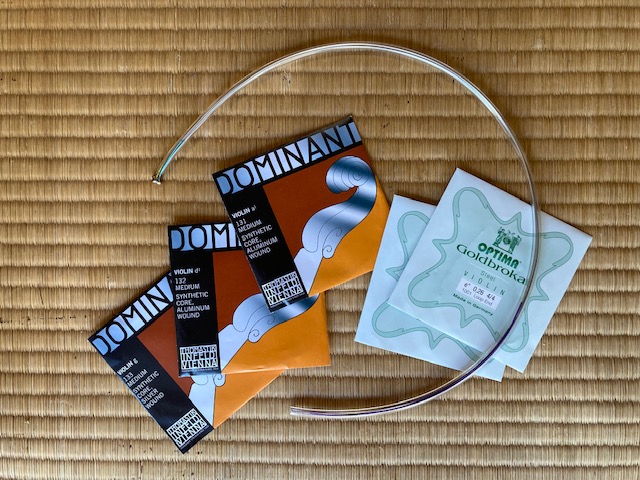

生徒さんにお伝えしている弦の選び方、弦選びにまつわる話をまとめました。標題の写真はドミナント、袋入りとビニールチューブ入り。薄緑のパッケージはゴールドブラカット。

◆ 弦にこだわるより、腕を磨くべし

弦の違いによる「音色」「弾きやすさ」の差は、腕前の違いによる差に比べれば、無きに等しいです。

わたしも色々な弦を試していたことがありますが、今ではドミナント&ゴールドブラカットに決めてしまいました。限りある時間は、腕を上達させるために使った方がいい、と考えたからです。

オブリガート、エヴァピラッツィ、インフェルド赤、青、ヴィジョン、ガット弦のオリーブや、スチール弦のダダリオなどを使ったことがあります。

オブリガートも悪くなかったのですが、ドミナントのコストパフォーマンスと比べると、オブリガートにする必要性はないと思いました。インフェルドやヴィジョンにすると弦代を少し節約できるので、ビオラにそれらを使っていたこともありますが、ドミナントに戻しました。やはりドミナントが優れていると感じたからです。

◆ 値段は安すぎず、高すぎないものを

安物は音程がぐらぐらします。指を置いた位置で、音程が変わる楽器の練習には、向きません。また劣化も早くて、巻きがほどけやすく切れやすいです。

弦の値段は、輸入時点での為替レートに左右されます。販売時の値引率が大きく、メーカーやブランド、楽器店により値引率が異なります。そのため「いくら以下」が安すぎるのか、具体的な数字で言いあらわせません。専門の楽器店・工房が取り扱っているものから選びましょう。また専門の楽器店・工房が取り扱っている定評のあるメーカー(トマスティーク社、ピラストロ社、など)から選びましょう。

※「専門の」とは、バイオリン・ビオラ・チェロを事業の柱としている、という意味です。

◆ 高価な弦より、こまめな交換

高価な弦は、腕前がよくなければ意味がありません。一流の演奏家でもドミナントがいるのですから、ドミナントより高い弦にする必要性があるでしょうか。ドミナントを半年で交換するほうが、その倍の値段の弦を1年使うより、いいと思います。

分数バイオリンやお手頃価格の大人用バイオリンには、トマスティーク社のアルファユー(ALPHAYUE)がよく張られています。ドミナントの数分の一という安さですが、明らかに音色が悪く、耐久性も劣ります。値段相応ではあるのですが、あまりお勧めしません。

◆ E線で節約

20年くらい前に、A~G線はドミナント、E線はゴールドブラカットという組み合わせが出てきました。値段は1000円も違わないのですが、以降ゴールドブラカットにしています。必要に応じてE線だけ張り替えたりしもますが、それでもゴールドブラカットにしている方が安く済みます。

◆ 梱包で節約

老舗タツノヤ商会のネットショップ「アイラブストリングス」には、袋ではなく、ビニールチューブの梱包にして価格を押さえたドミナントがあります。セットで数百円の違いですが。中古の弦の管理は、袋があった方がいいです。

◆ 材質について

大きく分けてナイロン弦、スチール弦、ガット弦があります。バイオリン・ビオラに関しては、ナイロン弦の選択肢の多さ、音色と値段のパフォーマンスを考えると、わざわざスチール弦やガット弦を選ばなくてもいいと思います。

バイオリン・ビオラの主流はナイロン弦です。ナイロンの芯材に、ナイロンや金属をくるくると巻きつけた「巻き線」です。ですからよく見ると表面がシマシマになっています。ナイロンは合成繊維で、音色やコストを追求した新素材による弦が次々と発売されています。ナイロンの範疇に入らない素材が芯材のこともあるそうですが、ひっくるめてナイロン弦とされています。

スチール弦は音程が安定していますが、音色が硬質です。安価、耐久性がある、伸びにくい=音程が変わりにくい、音量が出る、などの特徴があります。そのため分数バイオリンによく使われてきました。小まめなメンテナンスがされない学校所有の楽器などにも向きます。

弦長が長いチェロも、伸びにくいスチール弦が主流です。昔はスチール芯材のみの単線だったのですが、最近はスチール芯材に様々な素材を巻いた巻き線になっています。

ガットとは、羊の腸の繊維を撚り合わせた素材です。ガットの芯材にナイロンを巻きつけ、両端をほかの弦と同じように加工したものが、ピラストロ社のオリーブやオイドクサです。アマオケなどの一般的な会話でガット弦と言えば、これらを指します。

原始的なガット弦も、ピラストロ社からコルダというブランドで販売されています。これはガットの芯材のみで、両端の加工もされておらず、現代のバイオリンには装着できません。古楽器に使います。

ガット弦は3つの材質のなかで、最も柔らかくアナログな音色がしますが、音程が安定していません。ですからバイオリンの練習には向きませんし、オケにも向きません。

◆ 弦の太さについて

ドミナントのバイオリン弦の袋には、MEDIUM(ミディアム)と書いてあります。これは弦の張力(または太さ)を表しており、弦の張力が2~3種類から選べたときの名残です。日本企業だったらパッケージのデザインを作り直すでしょうが、そのままにしているところが海外の中小企業らしいです。最近は、弦の張力が選べるブランドは少なくなりました。

弦の張力が選べたとしても、MEDIUMをお勧めしておきます。メーカーが一番自信を持って調整したバランスは、MEDIUMであろうと考えるからです。選べるブランドが姿を消したのも、そうしたラインナップにあまり意味がないとの結論が出たからではないかと思います。

ゴールドブラカットは、0.25~0.28 4種類の太さがあります。E線は通常 0.26 代前半 の太さで設計されるようなので、一般的には0.26、質量を高くしてみたかったら 0.27 を選べばいいでしょう。新作などガッシリした楽器には 0.27、オールドなどには 0.26 が合う、と言われます。

◆ 分数バイオリン事情

昔の分数バイオリンは、スチールの単線を張っていました。私の持っている50年前の分数バイオリンもそうです。音色はともかく、まだ使えているとは、なんと長持ちなのでしょう。弦のブランドはピラストロ社のトニカ。私の子供のころは、弦と言えばトニカでした。

最近はナイロンの巻き線が主流です。イーストマン・レジン以上くらいのバイオリンにはドミナントが張られていることが多く、もっと安価なスタートモデルにはアルファユーなど、セットで千円~数千円の割安弦が張られています。イーストマン・レジン クラスの楽器になると、分数バイオリンといえども、ドミナントか割安弦かでは楽器の印象が変わります。

スズキ200番台より下位グレードのバイオリンは、ドミナントを張ってもドミナントの価値が充分に出ないことがあります。かと言って割安弦でいいかといえば、音色への感受性の優れた子供にはそうも言い切れません。

なお分数弦は、複数サイズ兼用のものがあります。肩当てのように 1/2~3/4 といった具合です。どちらがいいのかは、分数弦を買ったり貼ったりすることが少ないのでわかりません。

3/4分数バイオリンの弦が1本切れたとき、フルサイズの中古弦を張ってあげましたが、特に支障なくそのまま使えていました。1/2分数バイオリンの弦が切れて、臨時の措置でフルサイズ用を張ったこともあります。

E線はテンションが強いので、ワンサイズ小さいものを使用すると、ペグが止まらないかもしれません。

また弦によって、両端の糸でカバーされている所が、駒やナットの上に乗ってしまうかもしれません。